Bauphysikalische Grundlagen

Inhalt:

2. Schlagregenbelastung

3. Temperaturdifferenzen

4. Schalldämmung

5. Bewegungen aus dem Bauwerk

und der Fensterkonstruktion

6. Luftdurchlässigkeit

7. Raumluftfeuchte und Lüftung

8. Brandverhalten

9. Umweltverträglichkeit

10. Wärmeschutz

11. Baustoff - Verträglichkeit

1. UV – Stabilität

Diese wird definiert, über die vom menschlichen Auge nicht wahrnehmbaren Anteil der kurzwelligen Strahlen im

Sonnenlicht, die als UV-Strahlen (ultraviolett) beschrieben sind.

Diese Strahlenbelastung schädigt nicht nur die menschliche Haut, sondern auch die im Außenbereich von Gebäuden

verwendeten Dichtmaterialien.

Diese Einflüsse und deren Auswirkungen sind immer wieder Gegenstand kontroverser Diskussionen.

Insbesondere deshalb, weil es unterschiedlichste Messmethoden gibt diese Einflüsse im Zeitraffertempo zu simulieren.

Die Testmethoden beispielsweise aus der Lackindustrie oder anderer Oberflächenbeschichtungen erwiesen sich

da als wenig repräsentativ.

Aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen, werden immer noch nicht Witterungsbeständige Dichtungsprodukte

verarbeitet. Diese führen im Regelfall in sehr kurzer Zeit zum Versagen des Dichtsystems.

2. Schlagregenbelastung

Außen liegende Bauteilfugen unterliegen der natürlichen Beanspruchung durch Schlagregen. Hierbei werden

Regentropfen durch den Winddruck (Bis zu 600 Pa entspricht ca. 12 Beaufort) oder in Folge von Luftströmungen,

gegen Außenwandbauteile gedrückt. Das Eindringen dieser Feuchtigkeit gilt es zu verhindern, entweder Konstruktiv oder durch die Verwendung geeigneter Abdichtungsprodukte.

Eine weitere Feuchtebelastung stellen saugende oder kapillarbildende Fugen im Bauanschluß dar.

Durch den Kapillarzug (schmale Fuge) wird Wasser ohne Einwirkung von Winddruck in den Baukörper gesogen.

Bei dem außen liegenden Bereich der Gebäudehülle muss,

1. für eine definierte Ableitung der Feuchtigkeit von der Konstruktion gesorgt werden.

2. der unkontrollierte Wassereintritt in die Konstruktion verhindert werden.

3. der Feuchtegehalt von empfindlichen Werkstoffen begrenzt werden.

4. eine definierte Abführung der Feuchtigkeit aus der Konstruktion sichergestellt werden.

| Werkstoffe der Fensterprofile | ε in mm/m |

| PVC hart (weiß) | 1,6 |

| PVC hart (farbig) und PMMA farbig extrudiert | 2,4 |

| wärmegedämmtes Aluminiumverbundprofil (hell) | 1,3 |

| wärmegedämmtes Aluminiumverbundprofil (dunkel) | 1,2 |

3. Temperaturdifferenzen

Thermisch bedingte Bewegungen treten praktisch in jeder Fuge auf. Beim Rahmenmaterial Holz sind die thermischen Bewegungen allerdings im Vergleich zu den feuchtebedingten Bewegungen so klein, das sie vernachlässigt

werden können.

Bei dunkel eingefärbten Fassadenbauteilen aus Aluminium oder Kunststoff, entstehen an der Südseite Oberflächentemperaturen von über 80 °C. Daraus resultieren je nach Materialzusammensetzung und Längenänderungen

bis zu 3 mm je laufendem Meter. Deshalb sind die im eingebauten Zustand auftretenden, durch das Außenklima

bedingten Temperaturänderungen der Profile ausschlaggebend. Diese Bewegungen müssen vom verwendeten

Dichtungsmaterialien aufgenommen werden.

Unter Berücksichtigung von Forschungsergebnissen über die tatsächlich auftretenden Längenbewegungen sind

folgende Temperaturbedingten Änderungen in der Anschlussfuge anzusetzen:

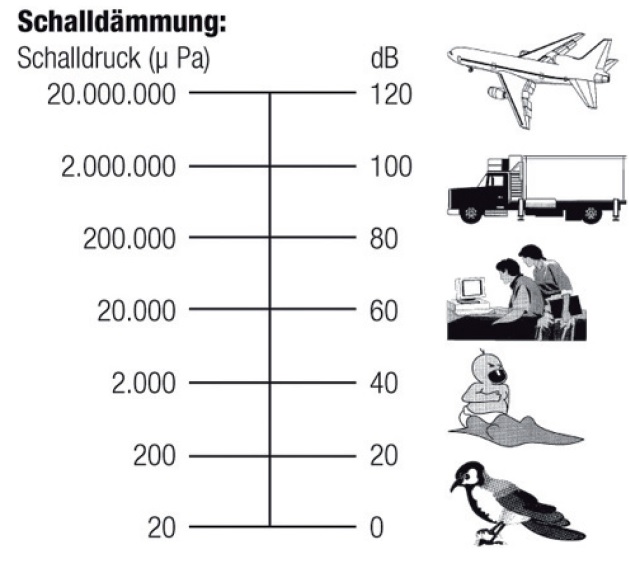

4. Schalldämmung

Besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang der s.g. Schlüssellocheffekt. Kleine Öffnungen oder Haarfugen

können im Anschlussbereich die Schalldämmwerte negativ beeinflussen. Eine Reduzierung des Schallpegels um 10 dB

empfindet das menschliche Ohr als Halbierung der Lautstärke.

Eine nicht ausgefüllte Fuge weißt einen Schalldämmwert von 15 dB auf. Ein Mineralwollezopf kommt auf ca. 35 dB,

den gleichen Wert erreicht eine mit Dichtstoff verfüllte Fuge. Ein komprimiertes Dichtband erreicht Schalldämmwerte

größer als 42 dB.

Für die Anforderungen an die Schalldämmung von Fenstern gibt es zwei Regelwerke, welche die anerkannten Regeln

der Technik beinhalten. Neben der bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ wird auch sehr

häufig die VDI Richtlinie 2719„ Schallschutz im Hochbau und deren Zusatzeinrichtungen herangezogen.

5. Bewegungen aus dem Bauwerk und der Fensterkonstruktion

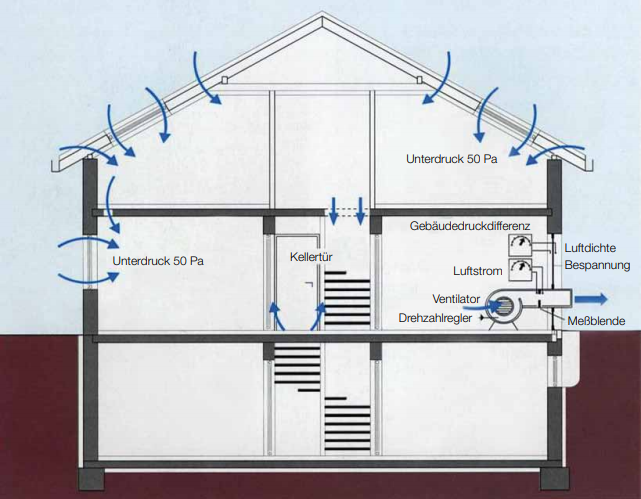

Prinzip der Messung der Luftdurchlässigkeit. Bei geschlossenen Fenstern und Türen wird die Drehzahl des Ventilators so erhöht, bis sich eine Gebäudedruckdifferenz von beispielsweise 50 Pa einstellt. Der abzulesende Volumenstrom wird als Volumgenstrom der Luftdurchlässigkeit bezeichnet.

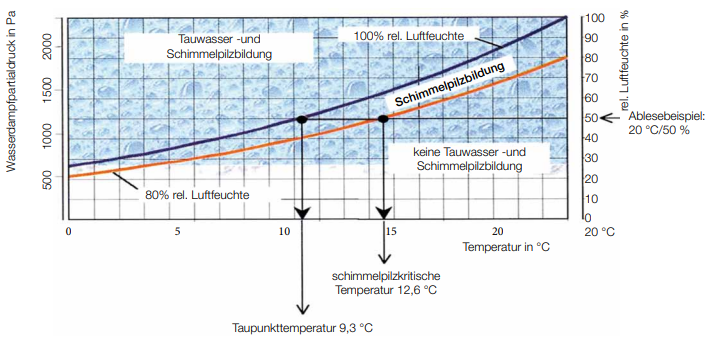

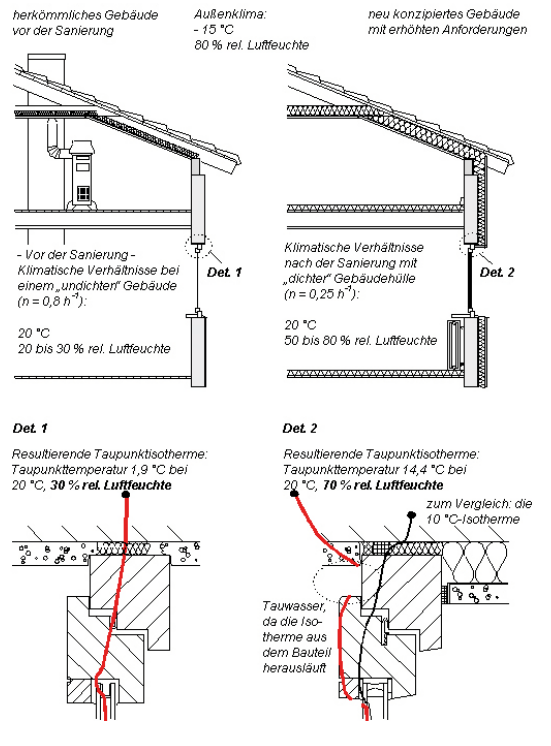

7. Raumluftfeuchte und Lüftung

Wenn wie in Kapitel 6 erwähnt, die Bauteiltemperatur abfällt und die Umgebungsluft, nicht mehr in der Lage ist die anfallende Feuchtigkeit auf zu nehmen, tritt Tauwasser aus. Hierbei hat sich eine Temperatur von 12,6 ºC als kritisch herausgestellt. Mittels einer speziellen Software werden in einem Bauanschluß die Oberflächen Temperaturen ermittelt und zu einer Linie verbunden, dem s.g. Isothermenverlauf.

In der Vergangenheit sprach man landläufig von der 12 ºC Isotherme. Genauere wissenschaftliche Untersuchungen haben nun zu den v.g. 12,6 ºC geführt. Populärwissenschaftlich hat man sich auf die 13 ºC Isotherme verständigt.

8.Brandverhalten

Nach den Anforderungen der Landesbauordnungen müssen verwendete Baustoffe und damit auch die eingesetzten Materialien für die Anschlussausbildung mindestens der Baustoffklasse B 2 gemäß DIN 4102 bzw der entsprechenden Klasse E nach EN 13501-1 genügen.

9. Umweltverträglichkeit

Grundsätzlich hat es in der zurückliegenden Zeit im Hoch- und auch im Tiefbau einen generellen Wandel hin zu umweltfreundlichen Produkten gegeben. Die Verwendung von z. B. Produkten die Lösungsmittel enthalten sind sehr stark zurück gegangen. Nur in Bereichen wo diese nicht zu ersetzen sind, finden diese überhaupt noch eine Verwendung.

Ebenfalls in geringerem Umfang werden Produkte eingesetzt deren Prozess auf einer chemischen Funktion beruht. Hier sind gerade die vorkomprimierten Dichtungsbänder im Vorteil, weil deren Anwendung durch den Ablauf von physikalischen Prozessen gegeben ist.

Des weiteren tragen Abdichtungsprodukte wesentlich dazu bei, das Raumklima positiv zu beeinflussen und damit wird die Energieeffiziens eines Gebäudes wesentlich verbessert. Damit wird ein Betrag geleistet die weltweite Umwelt-Belastung weiter zu reduzieren.

10. Wärmeschutz

Bei der Abdichtung von Fenstern und Außentüren ist der Wärmeschutz eine baupysikalische Eigenschaft, deren Berücksichtigung auch von Seiten des Gesetzgebers durch baurechtlich eingeführte Regelwerke und Verordnungen verbindlich gefordert wird.

In diesem Zusammenhang ist die Energieeinsparverordnung (EnEV) und die DIN 4108 „Wärmeschutz und EnergieEinsparung in Gebäuden von besonderer Bedeutung.

Wärmeschutz im Neubau

In neu erstellten Gebäuden ist eine möglichst Wärmebrückenfreie Konstruktionsart zu wählen.

Diese setzt sich im Fensteranschluß im Wesentlichen aus drei Anforderungen zusammen:

- Dämmelemente lückenlos zusammenführen

- Die Abdichtungsmaterialien sollten einen möglichst hohen Wärmedurchgangswiderstand aufweisen.

- Die Konstruktion ist so zu wählen, dass eine maximal Mögliche Menge an Abdichtungs-oder Dämmelementen untergebracht werden kann.

Wärmeschutz im Altbau

Im Allgemeinen gelten für die Renovierung die gleichen Maßstäbe die im Neubau. Diese sind jedoch in der Praxis nur sehr selten zu realisieren, da man auf die vorgefundenen Rahmenbedingungen angewiesen ist.

Deshalb wird sehr häufig mit Abdeckleisten gearbeitet die mit Dichtbändern ausgestattet sind. Derartige Lösungen sind sicherlich hinsichtlich des Wärmeschutz nicht optimal, stellen aber in vielen Fällen die einzige Lösung dar.

11. Baustoff Verträglichkeit

Die Abdichtung von Fugen stellt in vielen Fällen ein Bindeglied zwischen unterschiedlichen Materialien dar. Dabei kann es sich um Anstriche, behandelte Holz-Konstruktionen, verschiedene Putze oder auch Rückstände von vorhandenen Abdichtungsprodukten handeln.

Damit das Abdichtungsprodukt dauerhaft seine Anforderungen erfüllen kann, dürfen keinerlei schädliche Wechselwirkungen auftreten. Dabei kann es sich um chemische, pysikalische oder auch optische Beeinträchtigungen handeln, diese sind generell zu vermeiden. Um dies sicher zu stellen sind Verträglichkeitstests durch zu führen.

Im Regelfall sind vorkomprimierte Dichtungsbänder hier im Vorteil, da lediglich ein physikalische Expansion abläuft.

Je nach Einbaulage des Fensters können nachstehend aufgeführte Materialien zu Beeinträchtigungen der Abdichtungsprodukte führen:

- das Anstrichsystem der Fassade oder des Fensters

- Imprägniersysteme einer Holzkonstruktion

- Alt-Abdichtungsmaterialien

- Trennmittel aus der Produktion der Fensterprofile

- Natürliche Schädlinge

12. Baustellenmontage

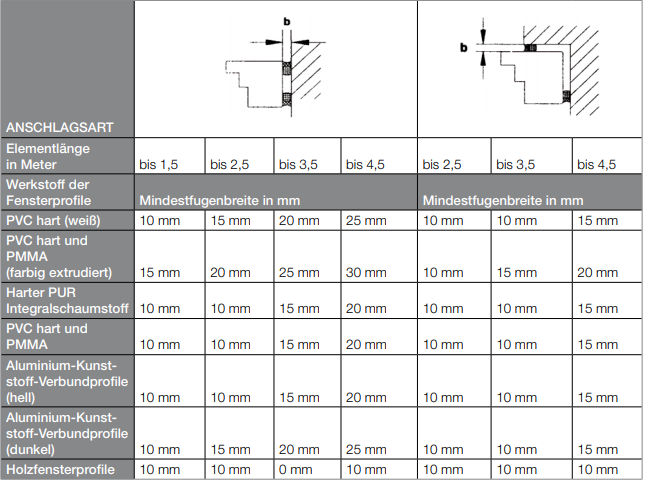

Hier sind die Abmessungen bei der Dimensionierung mit Dichtstoffen dargestellt.

Sehr deutlich sind die wesentlich breiteren Fugenbreite der Tabelle zu entnehmen.

12. Baustellenmontage

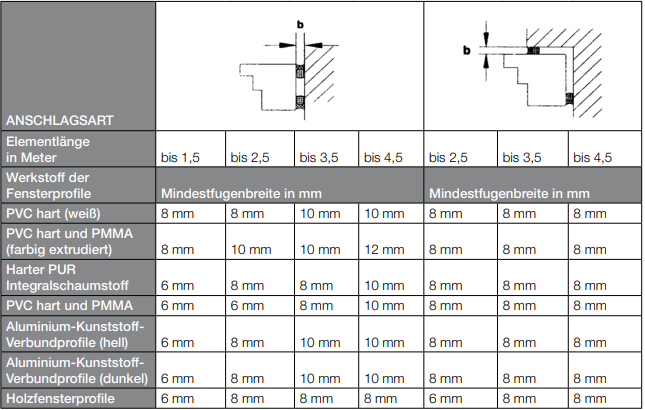

Um sicher zu stellen das möglichst wenig Fehler bei der Dimensionierung von vorkomprimierten Dichtungsbändern passieren, ist die untenstehende Tabelle vom ift Rosenheim entworfen worden. Im Vergleich von Tabelle 1 zu Tabelle 2 wird auch sehr schnell deutlich, das bei der Verwendung von Dichtbändern die Fuge schmäler gewählt werden kann, als bei pastösen Dichtstoffen. Dies ist ein deutlicher wirtschaftlicher Vorteil der Dichtbänder.

Fugenabdichtung von Außenwandbauteilen

Das Problem der Abdichtung dürfte so alt sein, wie der Wunsch es Menschen,

seine Umwelt zu seinem Vorteil und Nutzen zu beeinflussen. Schon in der Tierwelt kann man Tätigkeiten mit dem Zweck der Abdichtung erkennen. Zum Beispiel: Bienen verwenden zum Abdichten ihres Bienenstocks gegen Zugluft und Regen ein speziell für diesen Einsatzzweck von ihnen selbst produziertes Wachs (Propolis).

Auch einige Vögel dichten ihre Bruthöhlen gegen äußere Einflüsse ab, wobei sie natürliche Hilfsmittel wie eingespeichelte Erde, Geröllreste und Planzenteile verwenden. Zwischen den vor genannten Abdichtungen aus der Natur und dem Abdichten von Außenfugen besteht weder in der Aufgabenstellung noch dem gewünschten Effekt ein wesentlicher Unterschied. In beiden zitierten Fällen geht es darum, einen Bereich vor Witterungseinflüssen, zu schützen. Im wesentlichen vor Wind, Feuchtigkeit und Wärmeverlusten.

_400x400.webp?ts=1735165250)